王亿涛 王浩宇 戚莹莹 本报记者 郭小宇

长白山腹地的10月,白山市江源区松花石创意产业园非遗传承工作室里,刻刀刻击石材的脆响穿透窗棂,在街巷间漫开。52岁的省级工艺美术大师、省级松花砚影雕非遗传承人王强挪动一毫,都要对着自然光反复校准,指尖的老茧蹭过石面,留下若隐若现的痕迹。这一幕,是有着“中国松花砚之都”美誉的江源松花石与松花砚文化传承与产业发展的日常缩影。

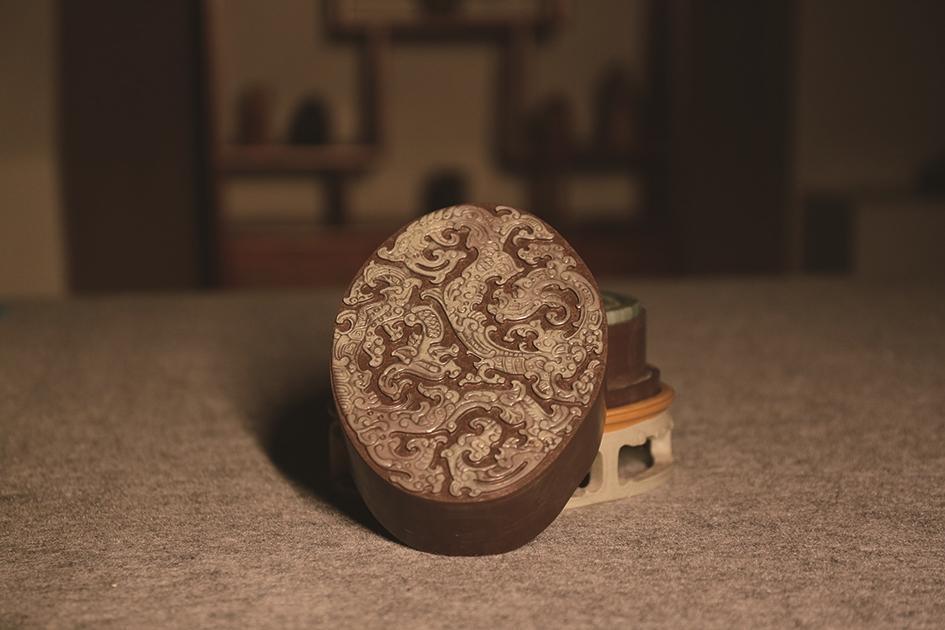

江源地处长白山腹地,是鸭绿江支流佟佳江源头、松花江支流汤河源头。好山滋养好林,好林涵养好水,好水孕育好石。松花石是亿万年山水孕育的独特瑰宝,江源松花石资源得天独厚,质地堪称上乘。作为长白山“新三宝”之一,松花砚承载着源远流长的砚脉传承。当宫廷遗韵邂逅现代产业逻辑,这块曾让康熙御笔题铭的“文房重器”,正以“文创+产业”双轮驱动的姿态,在长白山腹地书写新的传奇。

从宫廷御砚到非遗活态:源远流长砚脉的基因解码

在长白山腹地的褶皱里,在浑江水蜿蜒的臂弯中,一块石头携着远古海洋的气息,穿越亿万年光阴,成为镌刻吉林文脉的活化石。这就是松花石,是自然之手在关东大地上写下的地质史诗,是王朝兴衰与文明演进的沉默见证者,更是当代吉林文化产业崛起的璀璨符号。

松花石制砚历史悠久,始于明代末年,在清朝备受推崇。由于松花石质地刚柔相济,所制松花砚以其温润如玉、纣绿无瑕、质坚而细、色嫩而纯、滑不拒墨、涩不滞笔的特性,能使松烟浮艳、毫款增辉。

松花砚自清末后一度销声匿迹,直至1979年旧矿重现,才再度绽放光彩。其中,“松花静水”“松薄荡水”“绿静”等品种尤为名贵,而“龙眼”“凤眼”“赤柏纹”“紫袍绿带”等纹理最为奇特。2011年2月21日,原国家质检总局批准对松花砚实施地理标志产品保护,足见其独特魅力与价值。

今天,非遗传承人王强正在重构这份文化记忆。他独创的“线雕、微雕、影雕三位一体”工艺,将名人画作的高古意境融入砚台雕刻。“老手艺不能躺在博物馆里,得让线条跟着时代走。”王强的工作室里,年轻学徒正在学习,传统凿刻技艺与文化创新在此碰撞出火花。

这种传承并非孤例。江源通过开展雕刻技能大赛、组建大师工作室、引进域外技能人才、师徒传承、非遗传承等方式,累计培育和引进国家级大工匠2名、一级工艺品美术设计师1名,国家观赏石鉴评师7名、雕刻技工323人,省级高级专家、首席技师、工艺美术大师46名,省、市级松花石非物质文化遗产传承人3名,省林业技师学院培育技能型雕刻师近千人。

这支涵盖“传承大师+技术骨干+新生力量”的人才梯队,既守住了松花石雕刻源远流长的技艺精髓,又为松花石产业创新注入蓬勃活力,优化雕刻工艺流程,开发适配当代生活场景的文创产品,更通过“大师带徒”“校园培育”模式解决技艺断代问题,成为江源松花石产业从“规模扩张”向“品质升级”跨越的核心支撑,让非遗技艺在文化传承中持续焕发新生。

政策赋能与产业破局:从“名石名砚”到“富民引擎”

从昔日宫廷贡砚到如今文创潮品,从单一石材加工到全产业链发展,江源松花石和松花砚以文化为魂、产业为基,打造吉林文化高质量发展的“金名片”,成为承载长白山文化、讲好吉林故事的鲜活载体,松花砚这一吉林文化IP的破圈之势正蓄力待发。

江源区委、区政府高度重视并大力发展松花石产业,在产业谋划、项目推进、政策支持及宣传推介等方面发挥主导作用,构建较为完善的管理和服务体系,专门设立主管单位,牵头成立全省唯一的驻县区省级学术团体,全省唯一的松花石产品质量检测检验机构落户江源,建成全国唯一以松花石为主题的博物馆,组建国有平台公司吉林省佟佳江松花石砚文化有限公司,印发《江源区松花石产业实施方案》。江源已成为全省松花石产品集散地、全国松花石特色文化风向标。

“我们算过一笔账:一块原石若加工成普通砚台,价值提升10倍;若成为文创IP,价值可能会可观提升。”江源松花石产业服务中心负责人介绍,江源已构建“开采-雕刻-展览-销售-文创”全产业链,在“松花石+文创”的道路上,走出一条独特的创新之路。

江源长白山松花石博物馆成为文化展示窗口,松花石公共交易平台吸引全国客商,“松花石+旅游”模式推出“观奇石、赏御砚、探秘境”特色线路。如今,松花石文化产业已成为江源最具代表性的文化产业。依托地方物产,彰显文化个性,借文旅东风,打造吉林文化“金名片”,让千年砚台在保留历史底蕴的同时,以灵动色彩契合当代审美,从昔日宫廷贡砚到如今文创潮品,松花石正以产业破局之势,成为长白山文化乃至吉林文化发展的鲜活注脚。

江源深耕松花石产业,研创松花石系列产品共8大类300余款,创新“松花石+文创”模式,开发茶具、香炉、文房四宝等实用衍生品,形成“观赏石+文化产品+旅游纪念”的多元产业链。目前,江源域内从事松花石生产加工、经营销售及配套服务的实体企业近百户,从业人员近1000人,年产值约2000万元。从单一石材到多元产业链,从本地销售到海外输出,江源正推动松花石从山间奇石转型为“长白山文化符号”,持续绽放产业新活力,成为日益强大的“富民引擎”。

文化IP的破圈之路:从地域特产到“文化大使”

“江之源”巨型砚台被全国政协大礼堂永久收藏,松花石精品亮相上海世博会、深圳文博会、东北亚博览会、全国文房四宝艺术博览会、东北图书交易博览会……松花石,这一走向国际舞台的“文化大使”,用它独特的魅力,征服了无数人的心。

江源深谙“文化搭台、产业唱戏”的门道。自2008年起,长白山奇石博览会、松花石文化节等活动持续举办,让“中国松花砚之都”的名号走出东北、走向全国、走向世界,让区域特色文化为中国式现代化释放强大精神能量,让中国优秀传统文化滋养当代人的精神世界。

2025年3月,北京第54届全国文房四宝艺术博览会上,江源松花砚独创的“三线”雕刻技艺斩获国家级奖项,并与中国文房四宝协会签订品牌提升合作协议;5月深圳文博会期间,松花砚现场达成多笔国际合作订单;全国唯一的松花石博物馆,年内接待研学团队已超万人次,“行走的博物馆”进校园活动中,孩子们触摸砚台纹路聆听清代贡砚故事,让历史比书本记载更具感染力。

2025年6月,江源入选全国民间文艺版权保护与促进试点。这对松花石产业来说,是补上了关键一课:过去怕“仿品抢市”,如今建起文创版权库,从设计到成品全程备案,仿品的难题解了,同质化的难题解了,文创产品出口日本、韩国等国家和地区的道路更为通畅。

江源松花石创意产业园里,工坊、博物馆、交易中心鳞次栉比。“老祖宗的手艺要传下去,就得让它跟得上时代的脚步。”王强的话,道破了这场文化产业变革的核心。当松花砚从文人案头走向大众生活,其承载的不仅是技艺传承,更是一个地域在文化自信与产业创新中的突围之路。

从康熙年间的宫廷贡品,到今日惠及民众、高附加值的文创产业,江源松花石及松花砚的华丽蝶变,就像一方被时光雕琢的砚台——唯有以文化为墨、以创新为水,才能在时代的宣纸上,晕染出永不褪色的文明印记。

好风凭借力,送我上青云。9月下旬,借沈白高铁开通与十一黄金周临近的契机,2025吉林·江源松花石文化旅游季系列活动隆重举行。系列活动将进一步弘扬松花石文化内涵。搭建文化交流平台,不断提升松花石文化的品牌价值、情绪价值和产业价值;构建多元旅游产品体系,增强松花石文化在市场中的辨识度与竞争力;推动文旅产业融合,提升江源的影响力与美誉度,实现文化价值与经济效益双增长。

当高铁载着八方来客驶入江源,松花石和松花砚的故事正以“文化+产业+旅游”的融合姿态,续写传统文化与时代创新交融的新篇章。