兴安岭之阳,吉林西部。嫩江与洮儿河交汇的冲积平原上春潮涌动,一望无际的稻田泛出新绿。这片曾被联合国粮农组织判定为“不适宜耕种”的盐碱荒滩,如今已化身为水稻面积155.9万亩、年产20.6亿斤优质水稻的“黄金粮仓”,成为国家粮食安全的重要支撑。这场蝶变的背后,是一部人与自然和解的史诗,其核心密码在于:以生态修复重建生产基础,以科技创新突破资源桎梏,以产业融合激活价值链条。

一江三河润沃野:天赐的自然生态密码

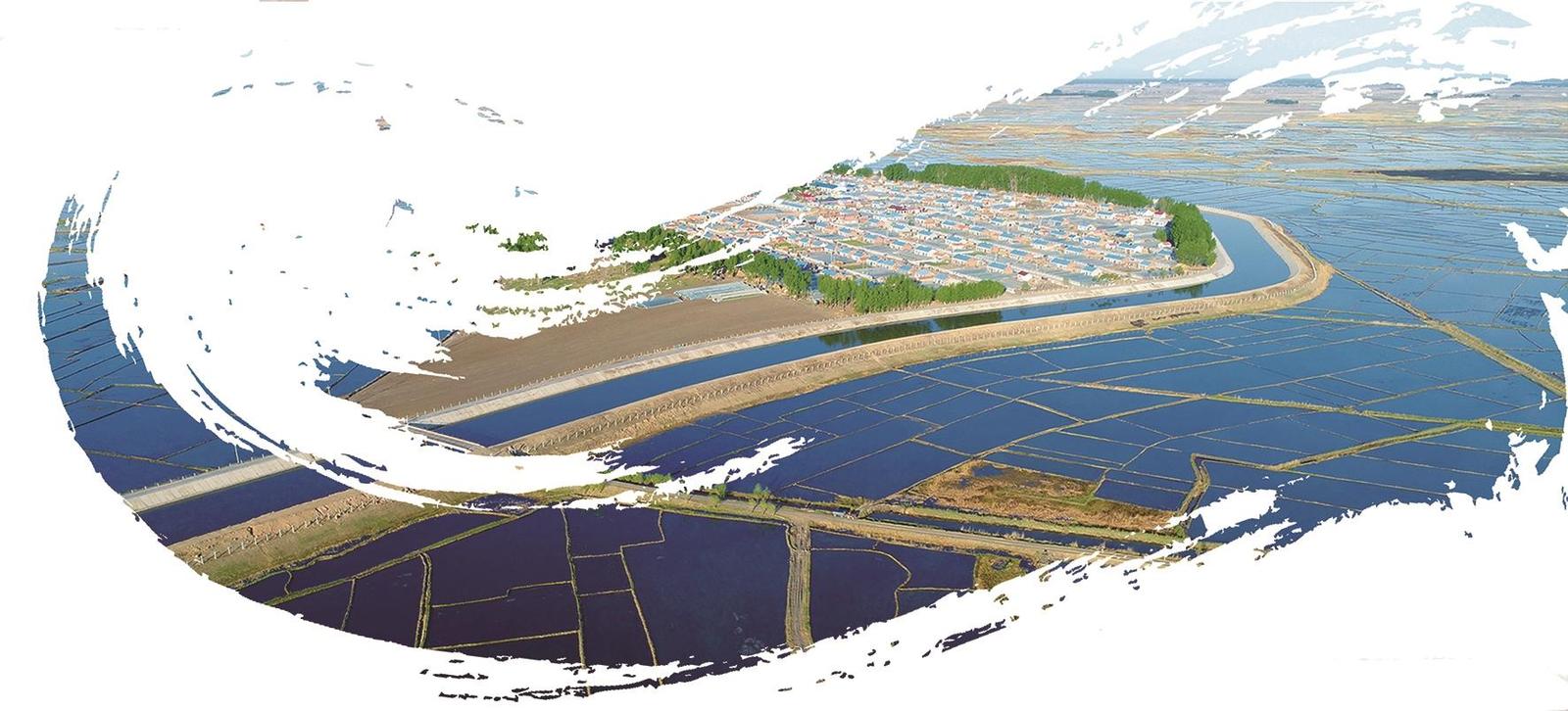

镇赉县的命运转折,始于对自然密码的重新破译。镇赉县地处嫩江与洮儿河、呼尔达河、二龙涛河的一江三河汇聚地,年均过境水量达219亿立方米,相当于5个太湖的水量。在2010年以前,这些水资源并未转化为农业优势——全县有效灌溉面积不足30万亩,70%的耕地只能是“望水兴叹”。

转机出现在国家“河湖连通”工程的实施。

镇赉县水利局相关负责人站在嫩江白沙滩泵站前,手指着水系图介绍说:“我们以嫩江为心脏,32条输水渠道为动脉,9座提水泵为关节,将四大水系串联成江河互济的大水网。”这项历时8年、投资数十亿元的工程,使全县的水域面积从9.52万公顷激增到10.13万公顷,湿地恢复到20万公顷。

每年的灌溉季,在建平五家子泵站,宽度30米多宽的输水渠道如同一条银色的巨龙,将嫩江水输送到4000余公顷盐碱地。“过去用柴油机抽水每亩浇灌成本要120元,现在使用引嫩入白工程引来的江水每亩才90元。”种粮大户刘清洁抚摸着电动化闸门控制器。更关键的是生态账:引江水洗盐压碱后,土壤的pH值从9.3降到7.7,有机质含量也略有提升。

莫莫格蒙古族乡种植合作社孟庆江的840亩稻田全部采用嫩江直引灌溉,其推出的“梦乡湾”牌有机大米因食味口味、矿物质比普通大米高,在2019年全国绿色食品博览会上斩获“金奖”。通过种植弱碱香稻品种,每斤稻谷收购价达3.8元,较普通品种溢价27%。

科技破题盐碱滩:从“种不活”到“种得好”

水资源困局破解后,更大的挑战摆在面前——如何在重度盐碱地上种出高产水稻?镇赉县与省农科院水稻研究所三代科研专家齐心协力,开展一场农业科技攻坚战。

农作物在这里难以扎根生长,粮食产量长期处于低位,农民守着这片土地,却难以实现丰收的梦想。然而,随着科技的不断进步,这片曾经荒芜的盐碱滩正逐渐焕发出勃勃生机,实现了从“种不活”到“种得好”的华丽转身。

2008年,任志国成立镇赉县第一家农业合作社——英台农机农民专业合作社 。成立初期,合作社面临着诸多难题,盐碱地的低产困境成为他们首先要攻克的难关。为了改变这一现状,任志国积极寻求科技支持,与省农科院等科研机构建立紧密合作关系。

省农科院派出团队入驻大屯镇,以马巍副研究员为主的专家带来了一系列行之有效的改良技术。改善土壤结构,提高土壤保水保肥能力。同时,施用“生物菌肥”,增加土壤有益微生物数量,改善土壤微生物环境,增强土壤肥力。这些技术的综合应用,为农作物生长创造了有利条件。

除了土壤改良,培育优质高产耐盐碱水稻品种也是关键。在省农科院的指导下,英台合作社承担起优质水稻新品种种子繁育工作。经过多年努力,成功培育出适合当地盐碱地种植的水稻品种,这些品种具有抗盐碱、高产、优质等特点,如“吉粳816”,不仅产量稳定,而且自带天然稻香,口感软糯,深受市场欢迎。

在种植模式上,任志国积极探索“稻渔综合种养”模式,推广蟹田稻。螃蟹在稻田中穿梭,以害虫和杂草为食,排泄物又为水稻提供了天然肥料,实现“一水两用、一季双收”。这种生态循环模式,既减少了农药和化肥的使用,降低了生产成本,又提升了农产品的品质和附加值,改良了盐碱地土壤环境,实现了经济效益和生态效益双赢。2024年,英台合作社的稻渔综合种养面积不断扩大,河蟹产量稳步增长,成为增收新亮点。

每到夏季,走进英台合作社的稻田,映入眼帘的是一望无际的翠绿稻浪,微风吹过,稻香阵阵。曾经的盐碱荒滩,已成为充满希望的米粮川。在科技的助力下,任志国和他的合作社成员用汗水和智慧书写了农业发展的新篇章,让盐碱地变成了肥沃的高产田,为镇赉县乃至全国的盐碱地农业开发提供了宝贵经验,更为保障国家粮食安全贡献了力量 。

从“白色沙漠”到阡陌纵横,镇赉县这片曾经的重度盐碱地上,如今也能看到千重稻浪绵延无际。

从荒芜地到稳产田,再到部分田块已成为公顷产量超10吨的高产田,背后离不开科研人员的辛勤汗水。

智慧农业显身手:从“会种田”到“慧种田”

镇赉县,这片孕育着无限希望的黑土地上,丰沛的水源;独特的弱碱性土壤,为水稻生长提供了特殊的养分;充足的光照和较大的昼夜温差,赋予镇赉大米独特的口感与丰富的营养。然而,过去受限于传统种植方式,镇赉大米产业的发展面临诸多瓶颈。如今,随着智慧农业的兴起,镇赉县的水稻种植正经历一场深刻变革,从“会种田”逐步迈向“慧种田” ,任志国和孟庆江便是这场变革中的典型代表。

任志国多年来深耕水稻种植领域,骨子里有一股不服输、爱钻研的劲头,随着科技的发展,他敏锐地察觉到智慧农业将是未来农业发展的方向,于是,他积极引入智能设备,开启“慧种田”的探索之路。

在插秧环节,任志国率先采用单棵插秧和侧深施肥技术,借助先进的插秧机,在插秧的同时将化肥精准地施在稻苗根部。这一技术的应用,让每公顷稻田种子用量减半,不仅降低了成本,而且由于肥料的精准供应,稻苗茁壮成长,产量并未受到影响,甚至有所提高。

在田间管理方面,任志国更是引入一系列高科技设备。传感器被安装在稻田的各个角落,实时监测土壤的湿度、温度、酸碱度以及养分含量等数据。这些数据通过无线网络,实时传输到任志国的手机或电脑上。一旦数据出现异常,系统会立即发出预警,任志国便能根据这些信息,及时采取措施,精准灌溉、合理施肥,确保水稻始终处于最佳的生长环境中。

除了田间管理,任志国还与省农科院合作,开展水稻新品种的选育和推广工作。在他的稻田里,种植着近百个耐盐碱、高产等水稻试验品种。通过对这些品种的试种和筛选,他不断寻找最适合镇赉县土壤和气候条件的水稻品种,为提高水稻产量和品质奠定了坚实的基础 。

与任志国一样,孟庆江也是镇赉县水稻种植领域的先锋人物。他经营的“梦香湾”米业,以生产高品质有机大米闻名。在智慧农业的浪潮下,孟庆江同样不甘落后,积极探索智能化种植和管理模式。

为了保证大米的品质,孟庆江在种植过程中严格遵循有机标准。他利用智能化设备,对稻田的灌溉用水进行实时监测和净化,确保水源无污染。同时,他采用无人机进行病虫害监测和防治,无人机搭载高清摄像头和专业的检测设备,能够快速、准确地发现病虫害的迹象,并及时采取生物防治或物理防治措施,避免化学农药的使用,保证大米的绿色、有机品质。

在大米加工环节,孟庆江引进先进的自动化加工设备,实现了从稻谷脱壳、碾米到包装的全自动化生产。这些设备不仅提高了生产效率,而且能够精准控制加工过程中的各项参数,保证了大米的口感和品质。通过智能化的生产管理系统,孟庆江可以实时监控生产线上每一个环节,及时发现和解决问题,确保产品质量的稳定性 。

任志国和孟庆江的成功实践,只是镇赉县智慧农业发展的一个缩影。如今,在镇赉县,越来越多的农户开始认识到智慧农业的优势,纷纷加入“慧种田”的行列中来。在智慧农业的助力下,镇赉大米的产量和品质得到显著提升。

从“会种田”到“慧种田”,镇赉县大米产业的智慧转型,不仅改变了传统的农业生产方式,提高了农业生产效率和质量,也为农民增收致富开辟了新的道路。

品牌突围再蝶变:从“卖稻谷”到“卖品牌”

北纬45度黄金水稻带的土地,独特的弱碱性土壤、充足的日照以及嫩江水的滋养,成为水稻生长的天堂,孕育出闻名遐迩的镇赉大米。

多年前,镇赉县的稻米产业却面临着“稻强米弱”的困境。农户辛苦种植的优质稻谷,大多以低价卖给粮商,缺乏品牌意识,导致附加值难以提升,农民增收缓慢。

孟庆江,这名专注于农业的“新农人”,敏锐地察觉到品牌的力量。2010年,他成立了庆江种植养殖农民专业合作社,决心打造属于自己的大米品牌——“梦香湾”。

“梦香湾”品牌的诞生,并非一帆风顺。孟庆江深知,要在竞争激烈的大米市场中脱颖而出,必须从源头抓起,保证大米的品质。合作社采用有机种植方式,杜绝使用农药和化肥,在水田里散养鱼、蟹,实现了生态循环。为了控制病虫害,他们采用人工与自然相结合的除虫、除草方法,虽然成本增加了,但大米的品质得到了质的提升。孟庆江还积极与科研机构合作,引进优质水稻品种,不断优化种植技术。

品质有了保障,如何让更多人知晓“梦香湾”品牌,成为孟庆江面临的又一难题。

孟庆江带着自家的大米,参加各类农产品展销会、博览会,积极与经销商、超市对接。2019年,在安徽省合肥市举行的第三届稻渔综合种养模式创新大赛暨优质渔米评比推介会上,梦香湾有机蟹田米荣获创新大赛特等奖和“绿色生态奖” 。这一荣誉,让“梦香湾”品牌声名鹊起,销量大幅增长。

在孟庆江的带领下,“梦香湾”品牌不断发展壮大,不仅带动了周边农户增收致富,也为镇赉大米品牌建设起到了示范作用。如今,镇赉县像“梦香湾”这样的大米品牌越来越多,它们依托镇赉大米的区域品牌优势,在市场上崭露头角。

镇赉县大米品牌建设的成功,离不开政府的大力支持。近年来,镇赉县政府整合资源,塑造“镇赉大米”品牌,提高品牌使用门槛,实行统一品牌、统一标识、统一包装、统一质量标准,摆脱了无序竞争的局面。为了提升品牌知名度,政府牵头,市场化运作,引导鼓励企业共同出资,联合宣传,全方位、多角度地展示镇赉大米独特的生长环境、种植文化和优良品质。在市场监管方面,政府搭建大米质量追溯平台,全程监管大米市场,严厉打击假冒伪劣,为品牌建设创造了良好的环境。

从“卖稻谷”到“卖品牌”,镇赉县大米产业实现了华丽转身。

产业升级向新行:从“单一链条”到“三产融合”

多年来,镇赉大米以其颗粒饱满、口感软糯、营养丰富而闻名遐迩,然而,曾经的镇赉大米产业却面临着发展的瓶颈,长期依赖单一的种植与销售模式,产业链条短,附加值低,农民收益增长缓慢。

近年来,镇赉县积极探索产业升级之路,努力实现从“单一链条”到“三产融合”的转变,在众多的探索者中,建平乡丽华家庭农场的毛印华就是其中的典型代表。毛印华作为当地的种粮大户,多年来一直深耕水稻种植领域。以往,他的主要收入来源仅是将稻谷直接销售给粮商,利润微薄,且受市场价格波动影响极大。随着市场竞争的日益激烈,这种单一的经营模式愈发难以维持,甚至一度出现亏损。

为了改变这一困境,毛印华开始寻求新的发展路径。他敏锐地意识到,要想提升大米产业的效益,必须延伸产业链条,开展多元化经营,于是,他率先迈出了第一步,投资引进先进的大米加工设备,对稻谷进行深加工。经过精细加工的大米,不仅外观更加精美,口感也得到了进一步提升,产品附加值大幅提高。通过打造自己的品牌,毛印华将加工后的大米直接推向市场,与各大超市、经销商建立合作关系,拓宽了销售渠道,产品销量和利润都实现了显著增长。

不满足于现状的毛印华又将目光投向了新兴的电商领域。儿媳张利积极学习电商运营知识,开设线上店铺,借助互联网的力量,将镇赉大米销售到全国各地。通过直播带货、网络营销等方式,镇赉大米的知名度迅速提升,吸引了越来越多的消费者关注和购买。在销售大米的同时,毛印华还充分挖掘大米的周边产品,开发了米糠油、米粉等深加工产品,进一步丰富了产品线,提高了产业附加值。

在毛印华探索产业升级的同时,嘎什根乡也在积极推进三产融合发展。嘎什根乡凭借其优越的自然条件和丰富的水稻资源,成功入选全国绿色食品原料标准化生产基地名录。为了提升水稻产业的竞争力,嘎什根乡积极引导农民调整种植结构,推广绿色、有机种植技术,从源头上保证大米的品质。

为了进一步延伸产业链条,嘎什根乡大力发展农产品加工业,引进了多家大米加工企业,形成了规模化、标准化的生产体系。这些企业不仅提高了大米的加工精度和质量,还开发出多种类型的大米产品,满足了不同消费者的需求。同时,积极探索“农业+旅游”的发展模式,结合当地的自然风光和民俗文化,打造一批以水稻种植为主题的乡村旅游景点。游客可以在这里体验插秧、收割等农事活动,品尝新鲜的大米美食,感受乡村生活的乐趣。通过发展乡村旅游,不仅增加了农民的收入,还提升了镇赉大米的品牌知名度和美誉度。

从毛印华的个人实践到嘎什根乡的整体推进,镇赉县大米产业正逐步实现从“单一链条”到“三产融合”的华丽转身。如今,镇赉大米已不仅仅是一种农产品,而是形成了集种植、加工、销售、旅游为一体的完整产业链,产业附加值不断提升,农民收入持续增长。

从“风吹碱面白花花”到“塞北江南稻花香”,镇赉县用科技之钥打开生态之门,以品牌之力撬动产业升级。2024年,全县粮食总产值突破80亿元,带动2.3万农户户均增收1.2万元,为全球盐碱地治理提供了中国方案。正如县领导所说:“当科技邂逅沃土,当传统拥抱创新,盐碱滩也能长出黄金粮仓。”