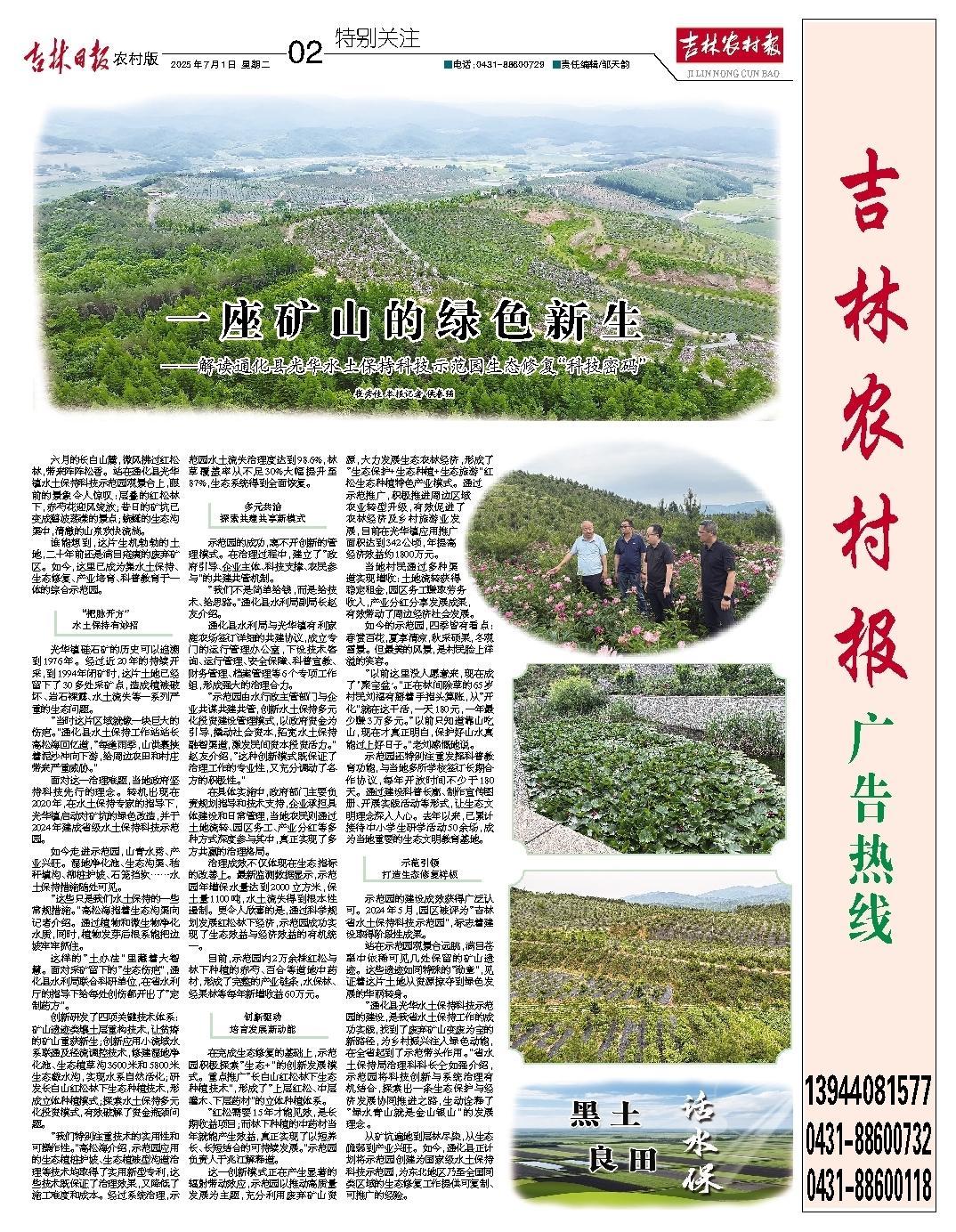

六月的长白山麓,微风拂过红松林,带来阵阵松香。站在通化县光华镇水土保持科技示范园观景台上,眼前的景象令人惊叹:层叠的红松林下,赤芍花迎风绽放;昔日的矿坑已变成碧波荡漾的景点;蜿蜒的生态沟渠中,清澈的山泉欢快流淌。

谁能想到,这片生机勃勃的土地,二十年前还是满目疮痍的废弃矿区。如今,这里已成为集水土保持、生态修复、产业培育、科普教育于一体的综合示范园。

“把脉开方”

水土保持有妙招

光华镇硅石矿的历史可以追溯到1976年。经过近20年的持续开采,到1994年闭矿时,这片土地已经留下了30多处采矿点,造成植被破坏 、岩石裸露、水土流失等一系列严重的生态问题。

“当时这片区域就像一块巨大的伤疤。”通化县水土保持工作站站长高松海回忆道,“每逢雨季,山洪裹挟着泥沙冲向下游,给周边农田和村庄带来严重威胁。”

面对这一治理难题,当地政府坚持科技先行的理念。转机出现在2020年,在水土保持专家的指导下,光华镇启动对矿坑的绿色改造,并于2024年建成省级水土保持科技示范园。

如今走进示范园,山青水秀、产业兴旺。湿地净化池、生态沟渠、秸秆填沟、柳桩护坡、石笼挡坎……水土保持措施随处可见。

“这些只是我们水土保持的一些常规措施。”高松海指着生态沟渠向记者介绍。通过植物和微生物净化水质,同时,植物发芽后根系能把边坡牢牢抓住。

这样的“土办法”里藏着大智慧。面对采矿留下的“生态伤疤”,通化县水利局联合科研单位,在省水利厅的指导下给每处创伤都开出了“定制药方”。

创新研发了四项关键技术体系:矿山遗迹类壤土层重构技术,让贫瘠的矿山重获新生;创新应用小流域水系联通及径流调控技术,修建湿地净化池、生态植草沟3600米和5800米生态截水沟,实现水系自然活化;研发长白山红松林下生态种植技术,形成立体种植模式;探索水土保持多元化投资模式,有效破解了资金瓶颈问题。

“我们特别注重技术的实用性和可操作性。”高松海介绍,示范园应用的生态植桩护坡、生态植被型沟道治理等技术均取得了实用新型专利,这些技术既保证了治理效果,又降低了施工难度和成本。经过系统治理,示范园水土流失治理度达到98.6%,林草覆盖率从不足30%大幅提升至87%,生态系统得到全面恢复。

多元共治

探索共建共享新模式

示范园的成功,离不开创新的管理模式。在治理过程中,建立了“政府引导、企业主体、科技支撑、农民参与”的共建共管机制。

“我们不是简单给钱,而是给技术、给思路。”通化县水利局副局长赵友介绍。

通化县水利局与光华镇有利家庭农场签订详细的共建协议,成立专门的运行管理办公室,下设技术咨询、运行管理、安全保障、科普宣教、财务管理、档案管理等6个专项工作组,形成强大的治理合力。

“示范园由水行政主管部门与企业共谋共建共管,创新水土保持多元化投资建设管理模式,以政府资金为引导,撬动社会资本,拓宽水土保持融智渠道,激发民间资本投资活力。”赵友介绍,“这种创新模式既保证了治理工作的专业性,又充分调动了各方的积极性。”

在具体实施中,政府部门主要负责规划指导和技术支持,企业承担具体建设和日常管理,当地农民则通过土地流转、园区务工、产业分红等多种方式深度参与其中,真正实现了多方共赢的治理格局。

治理成效不仅体现在生态指标的改善上。最新监测数据显示,示范园年增保水量达到2000立方米,保土量1100吨,水土流失得到根本性遏制。更令人欣喜的是,通过科学规划发展红松林下经济,示范园成功实现了生态效益与经济效益的有机统一。

目前,示范园内2万余株红松与林下种植的赤芍、百合等道地中药材,形成了完整的产业链条,水保林、经果林等每年新增收益60万元。

创新驱动

培育发展新动能

在完成生态修复的基础上,示范园积极探索“生态+”的创新发展模式。重点推广“长白山红松林下生态种植技术”,形成了“上层红松、中层灌木、下层药材”的立体种植体系。

“红松需要15年才能见效,是长期收益项目;而林下种植的中药材当年就能产生效益,真正实现了以短养长、长短结合的可持续发展。”示范园负责人于兆江解释道。

这一创新模式正在产生显著的辐射带动效应,示范园以推动高质量发展为主题,充分利用废弃矿山资源,大力发展生态农林经济,形成了“生态保护+生态种植+生态旅游”红松生态种植特色产业模式。通过示范推广,积极推进周边区域农业转型升级,有效促进了农林经济及乡村旅游业发展,目前在光华镇应用推广面积达到342公顷,年提高经济效益约1800万元。

当地村民通过多种渠道实现增收:土地流转获得稳定租金,园区务工赚取劳务收入,产业分红分享发展成果,有效带动了周边经济社会发展。

如今的示范园,四季皆有看点:春赏百花,夏享清凉,秋采硕果,冬观雪景。但最美的风景,是村民脸上洋溢的笑容。

“以前这里没人愿意来,现在成了‘聚宝盆'。”正在林间除草的65岁村民刘福有掰着手指头算账,从“开化”就在这干活,一天180元,一年最少赚3万多元。“以前只知道靠山吃山,现在才真正明白,保护好山水真能过上好日子。”老刘感慨地说。

示范园还特别注重发挥科普教育功能,与当地多所学校签订长期合作协议,每年开放时间不少于180天。通过建设科普长廊、制作宣传图册、开展实践活动等形式,让生态文明理念深入人心。去年以来,已累计接待中小学生研学活动50余场,成为当地重要的生态文明教育基地。

示范引领

打造生态修复样板

示范园的建设成效获得广泛认可。2024年5月,园区被评为“吉林省水土保持科技示范园”,标志着建设取得阶段性成果。

站在示范园观景台远眺,满目苍翠中依稀可见几处保留的矿山遗迹。这些遗迹如同特殊的“勋章”,见证着这片土地从资源掠夺到绿色发展的华丽转身。

“通化县光华水土保持科技示范园的建设,是我省水土保持工作的成功实践,找到了废弃矿山变废为宝的新路径,为乡村振兴注入绿色动能,在全省起到了示范带头作用。”省水土保持局治理科科长仝如强介绍,示范园将科技创新与系统治理有机结合,探索出一条生态保护与经济发展协同推进之路,生动诠释了“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

从矿坑遍地到层林尽染,从生态脆弱到产业兴旺。如今,通化县正计划将示范园创建为国家级水土保持科技示范园,为东北地区乃至全国同类区域的生态修复工作提供可复制、可推广的经验。