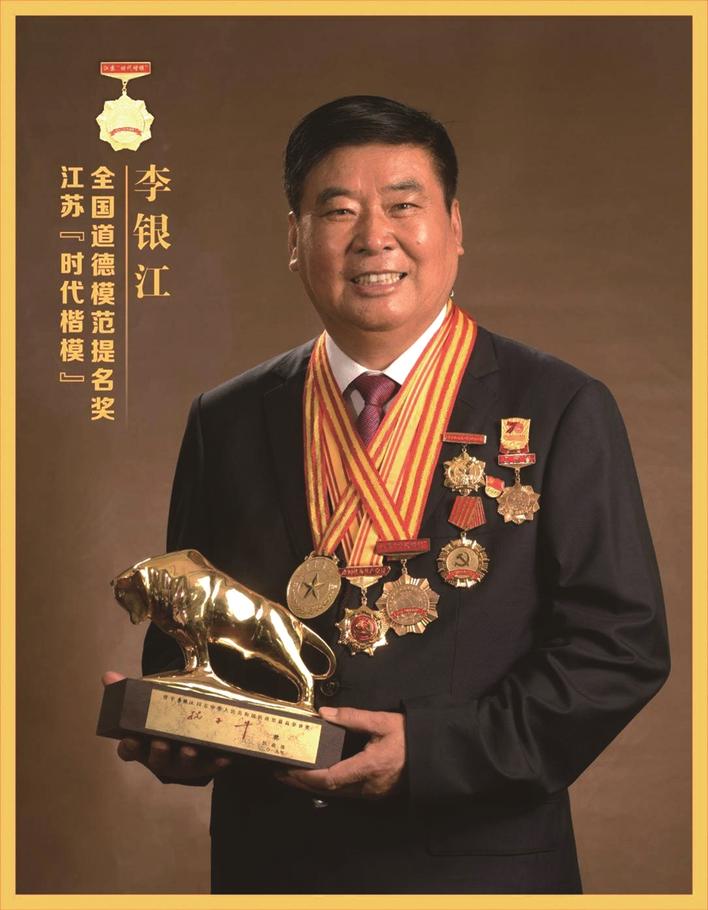

他是一位66岁的老人,也是一位当了37年“孝子”的敬老院院长;从最初的一片荒地到如今整洁明亮宽敞的花园式敬老院,从风华正茂的“小李”到老骥伏枥的“老李”,他熟悉这里的一草一木,见过这里无数个黎明黄昏。他就是江苏省淮安市盱眙县桂五镇敬老院院长李银江。

是奋斗的起点,也是唯一的院长

1986年,29岁的李银江在村党支部书记岗位上干得有声有色。初夏的一天,李银江处理完手头的工作,正准备离开村委会时,电话响了,是乡长打来的,让他到乡政府一趟。没想到,这一趟乡政府之行,彻底改变了他的人生轨迹。当时,盱眙县政府统一部署工作,每个乡镇都要建立一座敬老院。经过乡党委会研究,决定由李银江负责筹建桂五镇敬老院,并担任院长一职。

虽是院长,但李银江没有任何下属人员,也没有办公地点,有的只是一块占地4.2亩,杂草丛生、崎岖不平的荒地。时值六月,而国庆节前敬老院就要投入使用。时间紧、任务重,为了能在规定时间内完成任务,李银江以工地为家,事必躬亲,找石头、运沙子、扛木材,工人干什么,他就跟着干什么。为了将经费用在刀刃上,施工的每一道环节,从资金落实、材料购置、施工监理到把关验收,他都一一过问。随着金黄秋风起,历经95天的辛苦,一座设施齐全的敬老院宣告竣工。

然而,房子虽建起来了,更大的考验却还在后头——李银江兴致勃勃地一一登门邀请镇上的五保户入住,结果连连碰壁。

李银江始终记得第一个被他说动的老人傅伟俭。面对登门的李银江,傅伟俭敞开心扉,坦诚说出自己的顾虑:别看五保老人虽然无儿无女,但逢年过节,张家一盘菜、王家一碗汤,周家的毛娃喊爷、徐家的后生叫大(伯),敬老院除了几间房和一块牌子,能提供这些吗?傅伟俭的话让李银江受到不小的触动,他当场郑重地向老人保证:“你们到敬老院来,包吃包住,有病包瞧,我就拿你们当父母,我就是你们的儿子,给你们养老送终!”他还跟傅伟俭约定,可以先去敬老院体验一番,如果觉得不好,马上把他送回来。傅伟俭抱着试试看的心态答应了。

就这样,李银江总共说服七名五保老人作为第一批院民,他们也被称为“开院七老”。1986年10月1日,桂五镇敬老院如期举行成立仪式,李银江正式走马上任。本以为是作为首任院长就职,没想到37年过去了,他还是敬老院唯一的院长。

是温暖的亲情,也是岁月的记忆

漫漫37载对李银江来说,肯定有过许多艰难的时刻,但他感受更多的是春风一般温暖的亲情。

李银江说,敬老院是一个大家庭,他希望让所有的老人在敬老院里都能感觉到家的温暖、子女的味道。这也是他在就职仪式上做出的一项庄重承诺。

五保户李奇山是桂五镇敬老院第一个离世的老人,也是“开院七老”之一,1988年7月12日下午,他以82岁高龄辞世。老人弥留之际,李银江打电话叫来妻子韩素珍,夫妻俩用温水给老人擦身子,仔细地剪好指甲、换上衣服。同时,院里的工作人员收拾好一间房子,简朴庄严地布置起专用灵堂。当老人的亲戚、过去的乡邻闻讯赶来养老院吊唁时,李银江胸佩白花、臂戴黑纱,为客人点纸、陪客人鞠躬,见者无不动容。

李银江的真心真情和付出换来了老人们的赞许、信任和疼爱。钱庆楼是首批入住敬老院的老人之一,去世前,他当着自己唯一亲人的面,把一生的积蓄1.7万元递给了李银江。这些钱,都是他在敬老院用劳动换来的。接过这沉甸甸的钱,李银江既感动又难过,他了解老人的心意,但还是把钱给了老人生活困难的亲戚,算是替老人做了最后一件好事。

“我的责任就是守护好这里每一位老人。”从1986年敬老院挂牌到如今,李银江一守就是37个年头。37年来,他视老人为父母,给老人当“孝子”,共照料124名五保老人,并先后为78名五保老人送终,看着一盏又一盏灯熄灭,看着老人们带着满怀的温暖合上双眼。

“老吾老以及人之老”,李银江如今也成了头发有些花白的小老汉,但他依然是养老院老人们的“孝子”,依然会拿老人当父母、当兄弟姐妹,悉心照料他们吃、穿、住、医,为他们养老送终。在敬老院,李银江还专门设了追思堂,里面存放着所有已故老人的遗像。每逢清明、冬至、春节,李银江都会去祭奠,平时闲来,他也会进去看一看,回忆同老人相处的过往,与他们聊一聊敬老院的近况。

是难舍的情分,也是一辈子的事业

建院伊始,李银江就开始认真琢磨如何管理好敬老院,他首先考虑的是吃饭问题。最初由食堂征求意见,老人想吃什么食堂就买什么,但人多了怎么办?李银江灵机一动,敬老院可以实行“老人治院”,于是,院委会制度应运而生,即从所有驻院老人中民主选举院委会成员,由院委会制定十天(旬)食谱、十天(旬)活动计划,决策院内管理层面的所有事情。如此民主的生活,让老人们主动且自在,在敬老院生活有了更强的归属感。

为丰富老人们的生活,李银江给敬老院陆续配置了棋牌室、健身房、阅览室,还设立了“农疗基地”。老人中有愿意种地的,就认领一块,种的东西长好了,按劳动成本卖给敬老院食堂。现在,敬老院已经开发农田九亩、菜地两亩、鱼塘九亩,全院日用蔬菜、鱼实现了自给自足,粮食也实现了半自足。

2014年12月20日,敬老院门口挂上了“桂五镇区域性养老服务中心”的牌子,正式开始市场化养老的探索之路。李银江根据老人的身体情况及家庭经济状况,酌情收费。后来,不仅本镇的老人,周边乡村甚至盐城、南京等地的老人也愿意到这里养老,敬老院的宿舍有时一位难求。

2017年,李银江年满60周岁,照理应该退休了,但敬老院的老人不舍得李银江走。“你不能走,你要走,我们就去跟镇领导汇报,把你留下来!”老人们组队去跟他谈。其实,不仅老人们离不开他,李银江也舍不得他们,于是他向镇党委请求,坚守敬老院岗位,只拿退休工资,继续驻扎在敬老服务第一线。

“为老人服务,是我一辈子的事业,只要精力允许,我会一直干下去。”如今,李银江与妻子把家搬到敬老院,当起义务院长与护工。“敬老院就是我的家,在我有生之年,能为老人服务一天,我就服务一天。”李银江说。

据《扬子晚报》