6月13日,著名艺术家黄永玉因病去世,享年99岁。亲人们尊重其遗愿,不举行任何告别、追悼仪式。

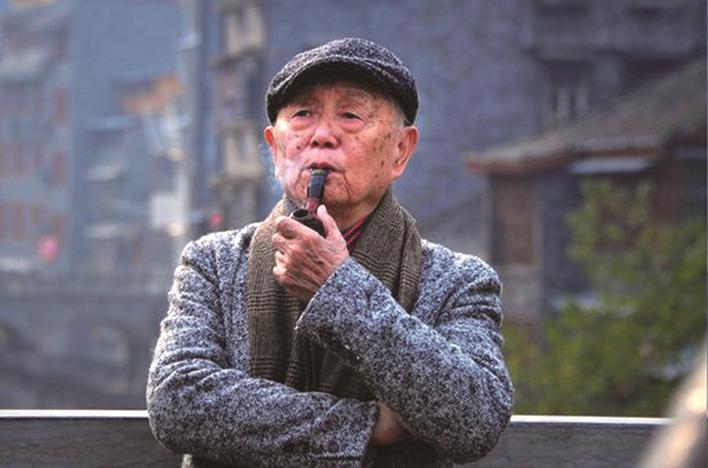

见过黄永玉的人会觉得,这是一位可亲可敬的人,脸上总是带着“老顽童”一般的笑容,说起话来风趣幽默,和他聊上几句,距离感往往瞬间就消失了。

黄永玉热爱生活,喜欢文学和写作,也喜欢读书。他始终以乐观豁达的心态,游刃有余地应对人生,“世界因为有了我,可能会变得好玩一点”。即便面对生死大事,他依然从容不迫。他在遗嘱中强调,不得取回骨灰,“我希望我的骨灰作为肥料,回到大自然去。请所有人尊重我的这个愿望”。

“展览要新作,不能倚老卖老”

黄永玉,笔名黄杏槟、黄牛、牛夫子。他是公众熟知的艺术大师,是中国国家画院院士、中央美术学院教授,曾任中央美院版画系主任、中国美术家协会副主席,多次在中国美术馆、中国国家博物馆以及海外不少著名场馆举办个展,是现当代中国文化界具有重大影响力的艺术家。他还是一位颇有个性的艺术大师——年过八旬驾驶跑车飙车、登《时尚先生》杂志封面,给世间留下了潇洒、狂放、不羁的形象。

1924年,黄永玉出生于湖南省常德县(今常德市鼎城区),几个月后,父母便将他带回凤凰县。父亲黄玉书与母亲杨光蕙都毕业于湖南省高师,是当时凤凰县第一对自由恋爱而结婚的夫妇。黄玉书乐观豁达,杨光蕙爽朗明快,身为长子的黄永玉自认性格更像父亲。

12岁那年,因家庭变故,黄永玉不得不离开家乡去厦门集美学校求学。不久,抗战全面爆发,他开始了一个人的漂泊,“靠捡拾路边残剩度日,在闽东南流浪,用脚走过千里万里”。他当过瓷厂小工、戏剧宣传队美工、美术教员、文化馆干事。情况紧急的时候,他靠着一手“剪影”功夫挣到了饭资,也交到了不少朋友。

过着居无定所、四处流浪的日子,黄永玉是如何成为艺术家的?他说:“我是自己培养自己,自己把自己养大。一边走一边捡,知识也好,吃的也好。”黄永玉酷爱读书,他的行囊里总背着书籍。在厦门集美学校读书的时候,他考试总是不及格,因为经常去图书馆看杂书。

20世纪三四十年代,黄永玉开始木刻创作,后拓展至油画、国画、雕塑等艺术门类,代表作有套色木刻《阿诗玛》和猫头鹰、荷花等美术作品。此外,他设计的猴年邮票更是广为人知,他也因此被誉为“猴票之父”。

尽管年岁增长,但黄永玉对艺术的要求始终很高,也从未停止创作。早前,“黄永玉的紫砂壶”展览在中国美术馆开幕,展出的181件作品皆为彼时已94岁高龄的黄永玉的新作。

广州雕塑院院长许鸿飞回忆,之前自己曾去探望黄永玉,“我问他在忙什么,他说在忙一百岁展览,画了一批新画,展览一定要新作,不能倚老卖老”。

“老顽童”的豁达人生

黄永玉一生经历过不少事情,但他始终能做到以乐观的心态来看待世界。

1953年,29岁的黄永玉带着仅七个月大的儿子,举家从香港回到北京。之后,黄永玉成了中央美术学院版画系的一位老师。中央美术学院的教员宿舍在东城区大雅宝胡同甲二号,黄永玉于是与李苦禅、李可染、董希文这些现在听起来如雷贯耳的大师们成了邻居。

大雅宝胡同甲二号的故事很多,而黄永玉也是其中一位绝对的主角。那时的他几乎是大雅宝胡同甲二号里最受孩子们欢迎的人。在孩子们眼里,用今天的语言形容,这位叔叔简直“酷”极了:家里有台意大利手风琴,没事就悠然自得地拉两下;有部电动的小车床,开关一开,木头就齐刷刷地被削成两截;还有双筒猎枪、立体镜……让大雅宝胡同甲二号院里的孩子们羡慕得不得了。

许鸿飞与黄永玉相识于1999年。第一次见面时,许鸿飞对他的了解不是太多,但依然记得黄永玉叼着烟斗,脸上挂着“老顽童”般的笑容。“他总是在笑,特别开心,大家没有距离感,一下子就让我感觉很亲切。我跟他说粤语,他和我说,广州某个地方有个咖啡馆,很地道,我和你一起去试一下吧。”

两人慢慢熟悉以后,许鸿飞有一次到北京,特意去拜访了黄永玉,“他和我说,艺术一定要有自己的东西,你不要学别人那样,要多些有趣的东西。用幽默的眼光来看世界,会很好玩,你会发现很多”。

文学“有意思”

在黄永玉的人生故事中,表叔沈从文是必被提及的一个人物。黄永玉热爱文学、喜欢阅读,或许与家传有关,也与沈从文的影响有关。

其实,早在黄永玉出生之前,沈从文便走出湘西。直到20世纪40年代,各自奋斗在人生道路的叔侄二人开始通信,从此结下一生情谊,直到1988年沈从文去世。正是沈从文建议他把像“布店老板”的本名“永裕”改为适合于艺术家的“永玉”,寄望他永远光泽透明。

黄永玉喜欢写文章是出了名的,他曾将文学比作钢琴:因为文学形式多样而且有趣味,可表现丰富内容。“写文章比我画画认真得多。”他曾这样对媒体表示。

2013年,黄永玉的长篇小说《无愁河的浪荡汉子》首发,那时聊起新书,他很高兴地说,写到得意之处常会哈哈大笑,因为文学“有意思”。

与妻一生隽永

1943年,19岁的黄永玉流浪到江西,在一个艺术馆工作。在这里,黄永玉邂逅了一生的挚爱张梅溪。

张梅溪是名门闺秀,将军之女。她出落得十分标致,性格热情开朗,还酷爱文学艺术,不乏青年才俊的追求。黄永玉是最贫寒的一个,却也是最用心最深情的一个,为了追求心爱的姑娘,他每天定点为张梅溪吹奏小号。爱的乐章,就这样吹进了张梅溪的心里。

张梅溪的家人不同意她嫁给一个流浪汉,沮丧的黄永玉无奈地选择离开,但张梅溪偷偷地从家里跑出来,只为追随黄永玉。1946年,黄永玉与张梅溪举行了属于两个人的婚礼,浪漫又简单,幸福而甜蜜。婚后,夫妻二人在艺术上志趣相投,生活中琴瑟和鸣,细水流长地浪漫了一生。

从艺术创作到人格魅力,很多人因此记住黄永玉。斯人已去,风范长存。

(综合中国新闻网、《羊城晚报》《三联生活周刊》等)