2021年1月6日,在香港会展中心举办的“香港(中国)国际授权展”上,一名穿着民族服装的大妈忙着介绍自己的藏羌绣作品,笑容自信而热忱。12平方米的展位里人头攒动,其中包括某国际品牌的代理商,他们当即和大妈签下了艺术授权的合作协议。这份协议能给大妈带来800多万元的收益。

这名大妈是谁?凭什么引得国际大牌抛出橄榄枝?她叫杨华珍,来自四川藏族村寨,今年64岁,也是国家级非物质文化遗产藏羌绣的传承人。她不仅用一双巧手“复活”了这门几近失传的古老绣艺,还带领山寨的绣娘们重建家园、脱贫致富,让有着数千年历史的神秘藏羌绣惊艳世界舞台。

深山小绣娘:

给他人做嫁衣

杨华珍的家在四川省阿坝州小金县一个藏族村寨,妈妈是藏族,爸爸是羌族。生活在阿坝州的女子,几乎人人都会刺绣。藏绣繁华厚重,羌绣明艳绚丽,当地流传最广的藏羌织绣则是“藏族编织、挑花刺绣”和“羌绣”的合称,融合了两个民族的文化底蕴。

杨华珍的家族世代传承刺绣手艺,从外曾祖母、外婆、阿妈延续至今,绣工精湛。杨华珍有四个哥哥和三个弟弟,作为家里惟一的女孩,她遗传了心灵手巧的基因,从小就对针针线线感兴趣。阿妈和外婆发觉杨华珍在刺绣方面有天赋,决定正式传授她绣艺。

十多岁时,杨华珍就熟练掌握了藏羌绣要领,成了寨里小有名气的小绣娘,不少出嫁的女子会指名请她绣嫁衣、剪鞋样。

那个年代,刺绣对于当地很多人来说,只是满足日常生活需要,绣一些头帕、围裙等,杨华珍虽然有着一手好绣艺,但也没想过把它当作一门生计。高中毕业后,杨华珍成了一名民办教师,教语文和美术。

1979年,杨华珍结婚了,丈夫冯青龙是她的小学和初中同学。婚后不久,两人有了儿子冯旸。20世纪80年代,杨华珍爱上了摄影,冯青龙支持妻子,买来相机、胶卷和很多关于摄影的书。1985年,她辞去教师工作,开了阿坝州第一家艺术婚纱照相馆,生意做得红红火火。

年轻时的杨华珍一直奔赴在追梦的道路上。1994年,她考入阿坝日报社,成为一名摄影记者。这之前,她通过刻苦学习,拿下了大专文凭。2008年,四川汶川大地震,杨华珍深入灾区,拍了很多珍贵的照片,成为新华社报道的第一手资料。

地震过后,杨华珍看到很多藏族羌族同胞没了生活来源,心里非常难过,觉得自己应该做点什么。捐钱捐物不是长久之计,有一技之长才是生存之道,她思前想后,决定重拾绣花针,带领大家用藏羌绣开辟出一条自力更生、重建家园的道路。

藏羌绣守护者:

指尖上的“绣花功夫”

2008年8月,51岁的杨华珍辞去工作,带着18个平均年龄60岁的藏族羌族妇女走出大山。她拿出自己的积蓄,在成都市中心附近租了房子,买来材料和工具,成立了一家像模像样的绣坊。绣坊中,杨华珍年龄最小,但手艺最精,阿姐们推选她当总设计师。

虽然绣品精美,但因为不懂经营,绣坊生意冷清。偶尔来几个顾客,阿姐却“慌”了,一块绣品如何标价?不同针法的价位如何区分?她们面面相觑,全靠“瞎蒙”。杨华珍按照布料、人工等成本,估摸绣品的价位,有些热心顾客看不下去了:“你们这样卖要亏本的,绣坊撑不到一个月就倒了。”

为了改善经营状况,杨华珍四处请教经营之道,了解绣品市场,给绣品定位定价。然而,两三个月过去了,生意依然不见起色,绣坊的开支全靠杨华珍的积蓄维持,她的压力很大,但无论有多困难,她都坚定信念,绝不放弃。她积极拓展能吸引客源的新绣品,比如小挎包、杯垫等,兼顾实用性和观赏性。

工夫不负有心人,没多久,一名法国游客无意中看到她们的绣品,被深深吸引,马上请来一个翻译,和杨华珍谈生意。原来,这名法国人在国外经营多家五星级酒店,想订购一批靠枕、桌布、桌旗、床罩和方巾等,订单价值38万元。

法国的订单还没完工,一名外省的房地产老板又下了一个60万元的大单。就这样,绣坊的经营逐渐走上了轨道。

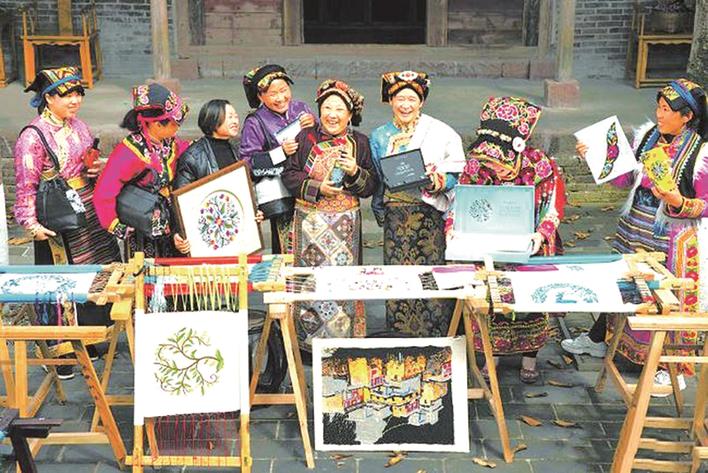

2009年,藏羌绣被列入国家非物质文化保护名录。之后,杨华珍被评为国家级非物质文化遗产藏羌绣传承人。随着销路拓宽,藏羌绣的知名度越来越高,杨华珍却并不满足,琢磨着帮助更多困难家庭。2011年10月,杨华珍在四川汶川县映秀镇建立“中国汶川藏羌绣传习所”,培训山村妇女,带动她们灵活就业。至今,她先后培训了3000余人,让很多没有一技之长的阿姐阿妈、残疾人士实现了“居家就业、在家致富”的梦想。

时光里的匠人:

征服世界的东方美

在杨华珍的努力下,藏羌绣和阿姐们一起走出大山,走向全国。让她没想到的是,藏羌绣的光芒远不止于此。2014年,日本某彩妆品牌慕名找到杨华珍,拿出两个空瓶,请她为即将上市的两款限量版洁颜油“穿一件有民族特色的衣服”。杨华珍花了三天时间,设计出“生生不息”和“三生万物”两幅藏羌绣作品。

穿上“民族外衣”后的洁面油大卖,杨华珍这个名字随着藏羌绣一起走向了世界。之后,一些国际大牌陆续找到她合作。她还多次被联合国邀请参加非物质文化遗产展示活动。在搭乘“国际列车”后,藏羌绣身价大涨,高额的回报大大超出了杨华珍的预料。她感到很欣慰,藏羌绣走出了一条属于自己的路,不仅能得到更好的保护与传承,也能让这朵民族之花在海外绽放光芒,让世界领略东方文化之美。

2021年3月,我国外交部发言人华春莹点赞杨华珍和藏羌绣。杨华珍得知后,有些不好意思:“没想到她会知道我,我很激动,也更有信心了!”而今,年过六旬的杨华珍并没有要歇下来的意思,她住在四川省邛崃市一间被小溪和柚子树包围的川西民居式房子里,每天种菜、刺绣、带徒弟,冯青龙则端茶递水,陪伴左右。周末,儿子和儿媳会带着孩子过来团聚,孙儿已经三岁了,杨华珍给他绣了很多小衣服、小包包。看着孩子对这些色彩鲜艳的图案很感兴趣,她萌生出一个新的念头:让民族与时尚相结合,把藏羌绣融入青春T恤、Pad保护袋或美甲图案中,让古老的绣艺焕发青春活力,打开更年轻的市场,为更好地继承和发展“非遗”献策献力。 据《恋爱婚姻家庭》